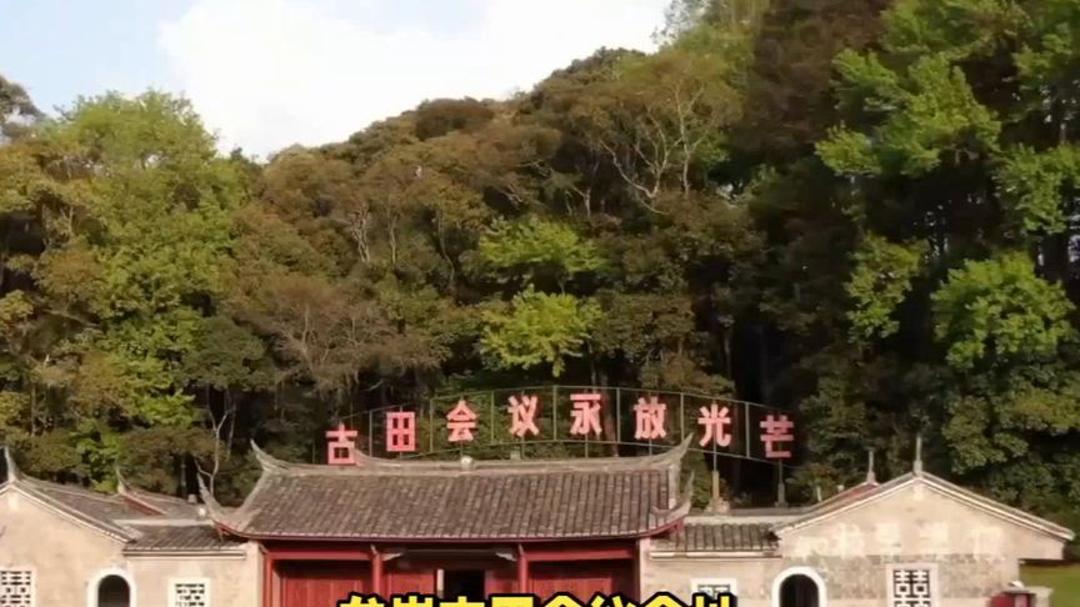

1929年的闽西山区,一座看似普通的宗祠建筑里,正在酝酿改变中国革命走向的重要会议。古田会议会址原本是廖氏宗祠,建于1848年,当地人习惯称它“万源祠”。这座建筑最初的功能是家族祭祖和子弟教育的场所,青砖黑瓦的朴素外观下,承载着客家人重视宗族传承的文化传统。

会议召开的背景与时代意义

1929年12月,红四军面临严峻的内部争论。当时军队内部关于党对军队的领导权问题存在分歧,军事与政治工作的关系也需要明确界定。毛泽东在后来回忆时提到:“那时候,我们就像在迷雾中行船,急需一盏指路明灯。”选择在古田召开这次会议,某种程度上是形势所迫——闽西革命根据地相对稳固,廖氏宗祠又具备容纳百余人与会的基本条件。

古田会议最终通过的决议案,确立了党对军队绝对领导的原则。这个决定的影响远远超出当时与会者的想象。我记得参观时,讲解员指着会场原貌陈列说:“就是在这几张长条凳上,确立了政治建军的基本原则。”这种朴素的场景与重大决策之间的反差,至今令人感慨。

会址建筑的保护历程

古田会议结束后,这座建筑继续发挥着教育功能,先后成为和声小学、古田小学的校舍。抗战时期,为避免被日军破坏,当地群众巧妙地将建筑外观进行伪装,使其看起来更像普通的民居。这种自发保护行为,折射出老区人民对革命遗址的深厚感情。

1953年,会址开始系统性修缮。负责修缮的老工匠曾说过:“我们尽量使用原来的工艺和材料,就像修补传家宝那样小心翼翼。”1961年,国务院将其列为全国重点文物保护单位,标志着这座建筑正式获得国家级保护身份。

近年来,保护工作进入新阶段。2014年全军政治工作会议在古田召开前夕,专家们采用最新技术对建筑结构进行加固,同时严格保留历史原貌。这种“修旧如旧”的理念,让今天的参观者仍能感受到当年的历史氛围。

站在古田会议会址前,你很难不被这种时空交错感打动。从家族祠堂到革命圣地,从教学场所到红色地标,这座建筑的每一次功能转变,都与中国革命和建设的步伐紧密相连。它不仅是砖瓦木石的物质存在,更是一段鲜活历史的见证者。

走近古田会议会址,你会发现这座建筑远比你想象的要精致。青瓦白墙在闽西的青山绿水间显得格外协调,就像一位身着素衣的长者,静静地诉说着过往。这座始建于清道光年间的廖氏宗祠,完美展现了客家建筑与当地环境的和谐共生。

传统闽西建筑风格的体现

古田会议会址是典型的闽西客家民居建筑。整体采用“一正两横”的布局形式,正厅居中,两侧厢房对称分布。这种布局不仅满足家族聚居的需要,还体现了客家人重视宗族秩序的文化心理。

建筑外墙采用当地特有的青砖砌筑,厚度达到40厘米左右。这种墙体在夏季能有效隔热,冬季又能保温,非常适应闽西山区四季分明的气候特点。屋顶的灰瓦铺设得错落有致,瓦当上的纹饰虽然简单,却透着客家工匠的巧思。

最引人注目的是建筑内部的木结构体系。抬梁式构架支撑着整个屋顶,梁柱之间的榫卯连接不见一根铁钉。我记得触摸那些木柱时,能感受到岁月留下的温润质感。一位当地老人告诉我:“这些木材都是当年从后山砍伐的杉木,经过一百多年,反而更加坚固了。”

建筑装饰保持着客家民居的朴素风格。没有繁复的雕梁画栋,只在关键部位做些简单修饰。门楣、窗棂的线条干净利落,这种实用至上的美学观念,与后来在此召开的古田会议所倡导的务实精神不谋而合。

会址内部空间布局与功能分区

推开厚重的木制大门,首先映入眼帘的是宽敞的前厅。这里原是廖氏族人举行祭祀仪式前的准备空间,古田会议期间被用作代表签到处和临时休息区。地面铺着大块青石板,经过常年踩踏,表面已经变得光滑如镜。

穿过前厅就是核心区域——正厅。这个约120平方米的空间,当年摆放着数十张长条凳,最多可容纳120余人参会。正厅上方原本悬挂着“万源祠”匾额,会议期间临时取下,换上了党旗和会标。现在复原陈列的会场,基本保持着1929年时的原样。

东西两侧的厢房被巧妙地改造为会议配套空间。东厢房作为毛泽东、朱德等领导人的临时办公室,西厢房则用于文件存放和会议记录。这种空间划分既保证了会议的正常进行,又不影响建筑的整体格局。

建筑后部的小天井特别值得玩味。这个不足20平方米的露天空间,不仅解决了建筑的采光通风问题,还成为代表们会间休息、交流讨论的场所。想象一下,当年与会代表站在这里,望着四角的天空,讨论着关系中国革命前途的重大问题,这种空间体验本身就很有意味。

参观时我注意到一个细节:所有房间的门槛都特别高。讲解员解释说,这既是客家建筑的特色,也无形中营造出一种庄严感。当你抬脚跨过门槛的瞬间,就仿佛完成了一次从凡俗到神圣的过渡。

这座建筑最打动人的地方,在于它的每一个空间都在诉说着功能与形式的完美统一。从家族祠堂到革命会址,建筑本身没有太大改变,只是通过简单的空间重组,就承载了全新的历史使命。这种适应性,或许正是中国传统建筑的智慧所在。

踏入古田会议会址的那一刻,时间仿佛慢了下来。阳光透过木格窗棂洒在青石板上,空气中飘着淡淡的木质香气。你会发现自己不是在参观一个景点,而是在与历史对话。这种独特的体验感,让每个来访者都能找到属于自己的感悟。

最佳参观时间与交通指南

春季和秋季无疑是拜访古田的最佳时节。三四月的闽西,山花烂漫,气候宜人。会场周边的杜鹃花开得正盛,为这片红色圣地增添了几分柔美。九到十一月秋高气爽,能见度极高,远山近景都格外清晰。记得去年十月我去时,正好赶上一个雨后的清晨,整个古田镇笼罩在薄雾中,那种朦胧的美感至今难忘。

夏季虽然炎热,但清晨和傍晚的参观体验依然舒适。建议避开正午时段,选择早上八点开馆就进入参观。这时候游客较少,你能安静地感受会场的肃穆氛围。冬季游客最少,如果你不介意稍冷的天气,反而能获得最沉浸式的参观体验。

交通方面,古田会议会址位于龙岩市上杭县古田镇,距离龙岩市区约50公里。从龙岩动车站乘坐旅游专线巴士,大约一小时就能直达景区停车场。自驾的话,厦蓉高速古田出口下来仅需十分钟车程。景区停车场相当宽敞,不过节假日还是建议早点到达。

我特别推荐乘坐景区内的观光车。那段从游客中心到会址的路程,两旁种满了苍翠的松柏,坐在车上缓缓前行,就像在进行一场仪式性的过渡。步行的游客也别有收获,沿着林荫小道慢慢走,能更好地调整心态,为接下来的参观做好准备。

周边景点串联与游览路线规划

古田的红色旅游资源相当丰富,合理规划路线能让你的行程事半功倍。一般来说,半天时间足够游览核心区域,但如果想要深度体验,建议安排一整天。

经典路线从古田会议纪念馆开始。这个现代化展馆用丰富的文物和多媒体技术,帮你快速了解历史背景。接着步行前往核心区——古田会议会址。站在那个简朴的会场里,看着还原的桌椅布置,很容易想象当年代表们热烈讨论的场景。

从会址出来,不妨去后山的毛主席纪念园看看。沿着365级台阶拾级而上,寓意着一年365天不忘初心。登顶后俯瞰整个古田镇,视野极佳。我记得在那遇到一位老党员,他说每年都要来爬一次这些台阶,“就像给自己的精神充电”。

如果时间充裕,可以把周边的五龙村、吴地红军小镇纳入行程。这些地方保留着完整的客家古村落风貌,还能体验红军生活场景。当地农家乐的客家菜很值得一试,特别是那道红菇汤,用的是山里的野生红菇,味道鲜美独特。

傍晚时分,建议在古田镇上走走。小镇很安静,沿街的老建筑保持着上世纪的风貌。偶尔能看到老人坐在门前编竹筐,孩子们在巷子里追逐嬉戏。这种日常生活的气息,与红色圣地的庄重形成有趣的对比,让人感受到历史与现实的交融。

离开前别忘了去游客中心的文创店看看。那里出售的红色文创产品设计得很有心思,我买了一个印着古田会议决议摘录的笔记本,现在还在用着。这些小物件能让你的古田记忆更加鲜活持久。

站在古田会议会址那间简朴的会场里,我忽然意识到,那些木质长凳上承载的不只是历史记忆,更是一种穿越时空的精神力量。这种力量在今天依然鲜活,就像会址院子里那棵百年古榕,根系深扎土壤,枝叶却始终向着阳光生长。

红色教育基地的教育功能

每年春天,我都会注意到一个特别的现象:成群结队的学生来到古田,他们穿着统一的校服,在会址前庄严宣誓。这些年轻的面孔与近一个世纪前的历史相遇时,产生的化学反应令人动容。有个高中生在参观留言簿上写道:“原来信仰可以这么具体,就像这些木凳一样实在。”

古田作为红色教育基地的魅力,恰恰在于它的“可感知性”。不同于教科书上的抽象叙述,在这里,年轻人能触摸到历史的温度。他们可以坐在复原的会场里,想象1929年那个冬天,代表们如何在煤油灯下热烈讨论;可以站在毛主席曾经写作《古田会议决议》的房间,感受那种在艰难环境中依然坚持理想的执着。

教育基地的功能不仅限于知识传授。我认识一位企业管理者,他每年都会带团队来古田进行“精神充电”。他说在这里开战略会议特别有感觉,“看着那些简陋的桌椅,就会想起当年的革命者是在多么艰苦的条件下做出重大决策的。这让我们在面对市场竞争时,少了几分浮躁,多了几分定力。”

教育基地的另一个独特价值在于它的“沉浸式”体验设计。去年秋天,我参加了一场在古田举办的青年干部培训。培训不是简单的听课参观,而是让我们穿上红军装,吃红军饭,走红军路。这种全身心的参与,比任何说教都来得深刻。有个年轻干部在分享时说:“通过这几天的体验,我才真正理解了什么叫‘思想建党、政治建军’。”

古田会议精神对现代党建的启示

古田会议最核心的精神遗产,是关于思想建设和组织建设的关系的深刻思考。这在今天看来依然具有惊人的前瞻性。我记得和一位基层党支部书记交流时,他说现在开展组织生活,常常会参考古田会议的做法:“不是简单传达文件,而是要让每个党员都参与进来,像当年那样进行充分的思想交流。”

“思想建党”的原则在现代社会显得尤为珍贵。在这个信息爆炸的时代,各种思潮涌动,党员干部更需要筑牢思想根基。古田会议告诉我们,统一思想不是要消灭个性,而是要在基本原则基础上达成共识。就像当年代表们虽然来自不同根据地,经历不同,但通过充分讨论最终形成了共同遵循的决议。

“政治建军”的理念对现代组织管理也有启发。现在很多企业在做团队建设时,都会借鉴古田会议精神。有个互联网公司的创始人跟我说,他们公司每年都会组织核心团队到古田参观,“不是为了赶时髦,而是要让团队成员明白,光有技术和管理不够,还要有共同的价值观和使命感。”

古田会议精神中关于批评与自我批评的传统,对今天的党内生活依然具有指导意义。在会址的展品中,有一份当年党员之间相互提意见的原始记录,言辞恳切,态度真诚。这种直面问题、坦诚交流的作风,在任何时代都是组织保持活力的重要保证。

让我印象深刻的是,现在很多非公企业党组织也在学习古田会议精神。有家民营企业的党组织书记告诉我,他们借鉴古田会议的经验,建立了“党员思想动态分析会”制度,“定期了解党员的思想状况,及时进行引导,这比出了问题再补救有效得多。”

古田会议精神就像一颗种子,在不同的土壤里都能生根发芽。它的价值不在于提供现成的答案,而在于启发我们思考:在新时代条件下,如何保持组织的纯洁性和战斗力?如何让每个成员都能在共同目标下发挥最大能量?这些问题的答案,或许就藏在那座简朴的闽西宗祠里,等待着每一个用心探访的人去发现。