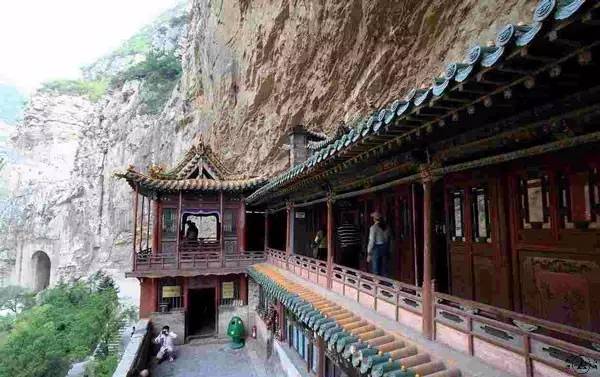

站在恒山金龙峡的峭壁前向上仰望,你会看到一组木质楼阁仿佛被无形之手托举在半空中。这就是悬空寺——一座违背重力常识的古代建筑杰作。

地理位置与基本信息

悬空寺位于山西省浑源县境内,距离大同市约65公里。这座寺庙最初距离地面约60米,最高处的三教殿曾经离地90米。由于河床淤积,现在寺底距地面约58米。整个建筑群由佛堂院、南楼、北楼、悬空栈桥、三身佛殿及寺前平台组成,总占地面积约921平方米。

记得我第一次站在悬空寺下方时,那种视觉冲击至今难忘。木结构建筑紧贴着垂直的崖壁,仅靠几根看似纤细的木柱支撑,让人不禁怀疑自己的眼睛。

文物保护等级与价值

悬空寺是全国重点文物保护单位,这个称号实至名归。它不仅是中国现存最早的木构摩崖建筑,也是保存最完好的高空古建之一。寺内现存的铜铸、铁铸、泥塑和石刻造像中,许多都具有早期艺术风格的特点,堪称古代雕塑艺术的珍品。

文物保护区的规划相当完善,包括文物本体展示区、管理区、游客服务区和未开放区域,总面积约8.83公顷。这种分区管理既保障了文物安全,又为游客提供了良好的参观体验。

总体建筑特色

悬空寺的建筑形式令人叹为观止。屋檐设计有单檐、重檐、三层檐多种样式,结构上融合了抬梁、平顶和斗拱等多种传统技法。屋顶的脊饰也丰富多彩,包括正脊、垂脊、戗脊等多种形式。

最令人称奇的是它的整体布局——窟中有楼,楼中有穴,半壁楼殿半壁窟,形成了一种独特的空间体验。这种设计既吸收了中国园林建筑的灵动之美,又保持了传统建筑的严谨格局。站在寺内的栈道上,你能同时感受到建筑的精巧与自然的壮美,这种体验在别处很难复制。

悬空寺不仅是建筑史上的奇迹,更是古代工匠智慧与勇气的见证。他们用最简单的工具,在垂直的崖壁上创造了这个令人惊叹的艺术品。

当你站在悬空寺的栈道上,脚下是近60米的虚空,很难想象这座建筑已经在此屹立了1500多年。那些历经风雨的梁柱背后,藏着一段跨越数个朝代的建造传奇。

北魏时期的创建

悬空寺的起源可以追溯到北魏王朝后期。那个时期,佛教与道教在北方地区广泛传播,统治者对宗教建筑的支持达到了空前的高度。有趣的是,悬空寺最初并非纯粹的佛教寺院——北魏王朝特意将道家的道坛从平城(今大同)迁移至此,这种宗教融合的基因从建寺之初就已埋下。

古代工匠的建造理念令人惊叹。他们严格遵循道家“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求,将寺院建在远离尘嚣的悬崖之上。这种选址不仅符合道家追求清静无为的思想,更体现了古人对建筑与自然和谐共生的深刻理解。

历代修缮与保护

1500年的岁月长河中,悬空寺经历了无数次的修缮与维护。每个朝代都在原有基础上进行过不同程度的修复,这些修缮痕迹如今已成为研究中国古代建筑技术演变的活化石。

我记得在资料中看到过明代的一次大修记录,工匠们采用了当时最先进的木材防腐技术,这也是为什么许多木质构件能够保存至今的原因。历代的修缮并非简单复制,而是在尊重原貌的基础上融入当代的工艺智慧,这种传承方式确实值得现代文物保护工作者借鉴。

道家文化背景与选址理念

悬空寺的建造深深植根于道家文化。道家追求“天人合一”的境界,这在悬空寺的选址和设计中得到了完美体现。寺院背倚翠屏峰,面对恒山主峰,两侧山峦环抱,正是道家理想中的风水宝地。

“不闻鸡鸣犬吠之声”的要求看似简单,实则蕴含着深刻的哲学思考。在古代工匠的理解中,这不仅是指物理上的远离尘世,更是一种精神上的超脱。他们将建筑嵌入悬崖,既实现了与世俗的隔离,又创造了一种“上接天宇,下临深渊”的修行环境。

这种选址理念现在看来依然充满智慧。悬空寺所在的位置恰好避开强风直吹,岩石的遮挡使建筑免受日晒雨淋的直接侵蚀。古人或许不懂现代建筑科学,但他们通过观察自然积累的经验,让这座空中楼阁经受住了千年时光的考验。

站在悬空寺脚下仰望,那些悬在半空的楼阁总让人心生疑问:它们究竟是如何在悬崖上“生长”出来的?这座建筑最迷人的地方,可能就在于它看似惊险却又异常稳固的构造智慧。

整体布局与功能分区

悬空寺的布局像是一幅立体的山水画卷。整个建筑群由佛堂院、南楼、北楼、悬空栈桥、三身佛殿及寺前平台组成,总面积约921平方米。这些建筑单元并非随意分布,而是遵循着严格的功能分区。

寺前平台面积达726平方米,作为进入寺院前的缓冲空间,既满足了朝拜者的聚集需求,又巧妙地将险峻的悬崖与精致的建筑分隔开来。穿过平台,悬空栈桥将南楼与北楼相连,形成了一条贯穿整个建筑群的游览动线。这种布局既考虑了宗教活动的功能性,又兼顾了游览体验的流畅性。

建筑高度与空间特征

悬空寺距离地面的高度变化很有讲究。寺院最低处距地面约60米,而最高处的三教殿原本离地面90米,因历年河床淤积,现在实际高度为58米。这种高度差异并非偶然,而是古代工匠精心设计的结果。

我记得第一次登临时的感受——从较低的佛堂院逐渐向上,经过栈桥到达最高的三教殿,整个过程中视野不断变化,空间体验极其丰富。较低的区域更适合静修与礼拜,而高处则更适合远眺与冥想。这种垂直方向的空间组织,让有限的建筑面积产生了无限的精神意境。

建筑结构与构造技术

悬空寺的建筑结构堪称中国古代木构技术的巅峰之作。工匠们采用了抬梁结构、平顶结构、斗拱结构等多种形式,这些结构并非简单堆砌,而是根据建筑位置和功能精心选择。

最令人惊叹的是那些深入岩壁的横梁。它们的一端插入岩石,另一端支撑着楼阁,就像是从悬崖里“长”出来的骨架。这种构造不仅稳固,还具有一定的弹性,能够有效抵抗风力和地震的影响。古代工匠对木材特性的理解确实达到了出神入化的境界。

屋顶形式与装饰特色

如果你仔细观察悬空寺的屋顶,会发现它们就像一首变奏曲。单檐、重檐、三层檐交替出现,正脊、垂脊、戗脊、贫脊错落有致。这些屋顶不仅具有实用功能,更构成了丰富的视觉韵律。

屋檐下的斗拱层层叠叠,既承担着结构作用,又形成了独特的光影效果。当阳光穿过这些精巧的木构时,在室内投下斑驳的影子,那种美感至今令人难忘。这种将结构性与艺术性完美结合的设计理念,确实展现了中国古代建筑的最高智慧。

悬空寺的建筑最打动我的,是那种“危”与“安”的奇妙平衡。从外面看,它惊险奇绝;置身其中,却感到异常安稳。这种反差或许正是古代工匠想要传达的——在看似不可能的境地里,创造可能的居所。

悬空寺的魅力远不止于建筑本身。当你真正走进这些悬空的殿堂,会发现每一尊造像、每一处细节都在诉说着跨越千年的艺术语言。这座寺院最动人的地方,可能就在于它将建筑、艺术与哲学完美融合的智慧。

造像艺术与文物珍品

寺内保存的铜铸、铁铸、泥塑和石刻造像,就像一部立体的艺术史教科书。这些造像的风格各异,有的保留着北魏时期的古朴雄健,有的展现出后世修缮时的细腻精致。仔细观察那些佛像的面容,你会发现每个时代的审美追求都凝固在了这些艺术品中。

我记得在一尊北魏时期的泥塑佛像前驻足良久。它的衣纹简洁流畅,面容安详中带着超脱,那种历经千年依然清晰的艺术感染力令人震撼。这些造像不仅是宗教供奉的对象,更是古代工匠艺术造诣的集中体现。悬空寺能够保存如此多早期风格的珍品,在现存古寺中确实难得一见。

三教融合的文化特征

悬空寺最独特的文化价值,体现在它对儒释道三教的包容与融合。最高处的三教殿内,孔子、老子和释迦牟尼的造像共处一室,这种安排在中国古代寺庙中极为罕见。这种三教合一的格局,反映了北魏以来中国宗教文化的包容性。

站在三教殿中,你能感受到不同哲学思想在这里和谐共生的氛围。佛教的慈悲、道家的自然、儒家的伦理,在这个悬于半空的空间里达成了奇妙的平衡。这种文化融合不仅体现在造像安排上,更渗透在建筑布局和装饰细节的方方面面。

园林建筑与传统建筑艺术的结合

悬空寺的建筑艺术最精妙之处,在于它成功地将园林意境融入险峻的悬崖环境。那些错落有致的楼阁,层层叠叠的屋檐,营造出“窟中有楼,楼中有穴”的独特体验。这种设计打破了传统寺庙建筑的刻板格局,创造出步移景异的游览感受。

从某些角度望去,悬空寺就像一幅立体的山水画。建筑与自然山岩相互渗透,人工构筑与天然景观完美融合。这种将中国园林“借景”、“对景”手法运用于悬崖建筑的做法,展现了古代匠师非凡的空间想象力。

悬空寺给我的最大启示,是艺术与文化的生命力从来不受物理空间的限制。在看似不可能建造的悬崖上,古人不仅建起了寺庙,更创造了一个融合多元文化的艺术殿堂。这种在极限中追求完美的精神,或许比建筑本身更值得后人深思。

站在悬空寺的栈桥上往下望,六十米的高度让人眩晕。这座悬挂了十五个世纪的古老建筑,如今要面对的是全新的挑战——如何在保护与开放之间找到平衡。文物保护专家可能每天都在思考这个问题,而普通游客的每一次到访,都在参与这场跨越时空的对话。

文物保护区的划分与管理

现在的悬空寺保护区被科学地划分为四个功能区,总面积达到8.83公顷。文物本体展示区就像是一个精密的展柜,小心翼翼地保护着现存的472平方米古建筑。文物保护管理区则像一位尽职的守护者,确保每一处木构、每一尊造像都能在最佳环境中延续生命。

我注意到那些未开放的区域被标记为“遗址、遗迹及文物可能埋藏区”。这种谨慎的态度让人安心——毕竟,对文化遗产来说,有时候不开发就是最好的保护。管理方在保护与展示之间划出的这条界线,既尊重了文物的脆弱性,也满足了公众的参观需求。

旅游服务设施建设

走近悬空寺,最先看到的是那片726平方米的寺前平台。这个区域经过精心设计,既为游客提供了足够的活动空间,又不会对古建筑造成压迫感。游客接待服务区的设置考虑得很周到,让人们在接触千年古刹之前,能先做好身心准备。

不过说实话,站在那些新建的服务设施前,我反而更欣赏古人的智慧——他们当年选择这个位置,不就是为了远离尘嚣吗?现在的旅游开发确实需要在便利与意境之间把握分寸。好在悬空寺的管理者似乎意识到了这点,服务设施都建在适当距离之外,最大程度保持了古寺的原始氛围。

文化景观价值与旅游意义

作为“磁峡烟雨”景观的核心,悬空寺早已超越了单纯的建筑价值。它就像一幅活着的山水画,将自然奇观与人文创造完美融合。这种独特的文化景观,不仅让游客惊叹于古人的建筑智慧,更让人思考人与自然该如何和谐共处。

每次看到游客们在悬空寺前惊叹的表情,我就想起第一次来这里时的震撼。这种震撼不仅仅来自建筑的惊险奇特,更来自于感受到的时间重量。悬空寺的旅游价值,或许就在于它能让人在短短几小时的参观中,体会到一个文明千年的积淀与传承。

文物保护与旅游开发从来不是非此即彼的选择。悬空寺的例子告诉我们,只要找到恰当的方式,古建筑完全可以在现代社会中焕发新的生命力。关键是要记住——我们只是这些文化遗产的临时守护者,真正的目标是让下一个千年的人们,依然能站在这里感受同样的震撼与感动。